目次

はじめに なぜ今「同一労働同一賃金」が見直されているのか?

同一労働同一賃金は、働き方改革の柱の一つとして注目されてきました。

正社員と非正規社員との間にある不合理な待遇差を是正することを目的とし、2020年の法改正以降、企業の対応が求められてきました。

2025年現在、最高裁判例が積み重なり、制度の運用に具体性が増しています。今回は、最新の判例を踏まえ、厚生労働省がガイドラインの見直しに着手した背景とその内容を解説します。

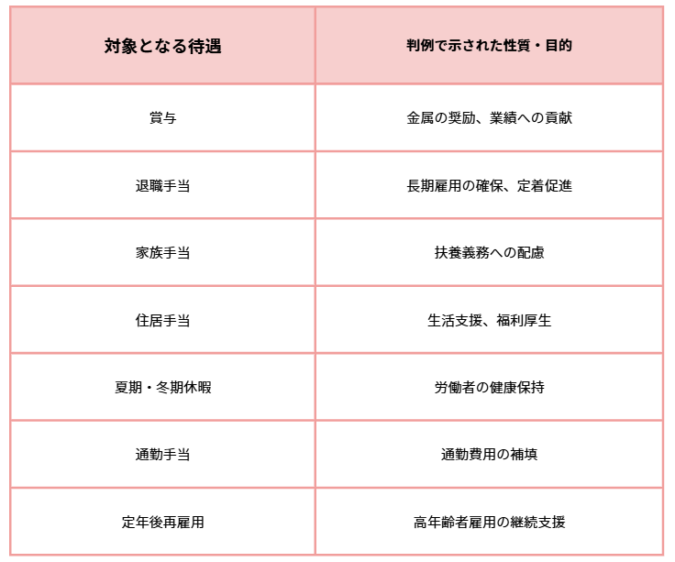

1 最高裁が示した「待遇の目的・性質」とは?

最高裁は、以下のような待遇について、その目的・性質を明確にしました。

これらの待遇について、正社員と非正規社員の間に差がある場合でも、その差が「不合理」であるかどうかは、待遇の目的・性質に照らされて判断されることが明確になりました。

2 厚労省ガイドラインの見直しポイント

厚生労働省は、これらの判例を踏まえ、ガイドラインの見直しについて着手しています。

主なポイントは以下の通りです。

・新たに7つの待遇をガイドラインに追加

・通常の労働者の待遇を引き下げる対応は望ましくないとの明記

・不合理な待遇差の解消は、非正規労働者の待遇改善によって行うべき

この見直しは、企業が「待遇差の解消」を名目に正社員の待遇を引き下げることを防ぐためのものです。

3 企業に求められる対応とは?

企業は、以下の観点から対応を進める必要があります。

❶就業規則・賃金規程の見直し

待遇の目的・性質を明文化し、合理性を説明できるようにする。

❷非正規社員への説明責任

待遇差の理由を丁寧に説明し、納得性を高める。

❸労使協議の強化

待遇差の是正に向けた協議を継続的に行う。

4 判例から学ぶ実務対応のヒント

以下は、実際の判例から得られる実務上の教訓です。

・賞与不支給が不合理とされたケースでは、業績貢献が認められる非正規社員にも支給すべきとされた。

・退職金の不支給が不合理とされたケースでは、長期雇用が続いていた契約社員に対して支給が認められた

・家族手当の差が不合理とされたケースでは、扶養義務の有無にかかわらず、同様の支給が求められた

おわりに 制度の成熟と今後の展望

同一労働同一賃金は、単なる理念から判例とガイドラインによって実務に根付く制度へと進化しています。

企業は、待遇差の合理性を説明できる体制を整えるとともに、非正規社員への処遇改善を通じて、持続可能な雇用環境を構築することが求められます。

今後も判例の動向を注視しながら、制度の成熟に向けた対応を進めていくことが重要です。

コメント