はじめに

今年も年末調整の季節がやってきました。

「年末調整」という言葉を聞くと、多くの人が「会社がやってくれるもの」と思いがちです。

しかし、実際には従業員自身が提出する書類や情報が正確でなければ、税金を払いすぎたり、還付を受け損ねたりすることがあります。

年末調整は、税金の最終精算をする重要な手続きです。

本コラムでは、年末調整の仕組み、必要性、注意点をわかりやすく解説し、今年の準備に役立つ情報をお届けします。

1 年末調整とは?

年末調整は、給与所得者の1年間の所得税を正しく計算し、過不足を清算する手続きです。

日本の所得税は「源泉徴収制度」に基づき、毎月の給与から概算で税金が引かれています。

しかし、概算なので年間の正しい税額とは一致しません。

そこで、年末に1年間の所得と控除を確定し、税額を調整するのが年末調整です。

例)

・毎月の給与から引かれる税金は概算なので、扶養家族が増えたり保険料を払ったりしても、すぐには反映されません。

・年末調整で正しい税額を計算し、払いすぎた分は還付、足りない分は追加徴収されます。

2 なぜ年末調整が必要なのか?

所得税は累進課税であり、年間の所得に応じて税率が決まります。

毎月の源泉徴収は概算なので、年間の正しい税額との差が生じます。

年末調整を行うことで、次のようなメリットがあります。

メリット

・税金の過不足を精算(払いすぎた税金は還付)

・確定申告不要(給与所得のみの場合)

・控除適用(扶養控除、保険料控除など)

背景

・日本では給与所得者の約8割が年末調整のみで税務手続きを完了しています。

・自営業者や副業がある人は確定申告が必要ですが、会社員は年末調整で完結することが多いです。

これらを踏まえて、日本で働いている労働者がどのような形で働いているのかがよくわかると思います。

3 年末調整でできること・できないこと

年末調整は、ほとんどすべての税務手続きが完了できる便利な制度ですが、一方で年末調整ではできないこともあります。

年末調整でできること

・所得税の清算

・各種控除の適用

年末調整でできないこと

・医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税含む)は確定申告が必要

・副業や不動産所得がある場合も確定申告が必要

4 注意すべきポイント

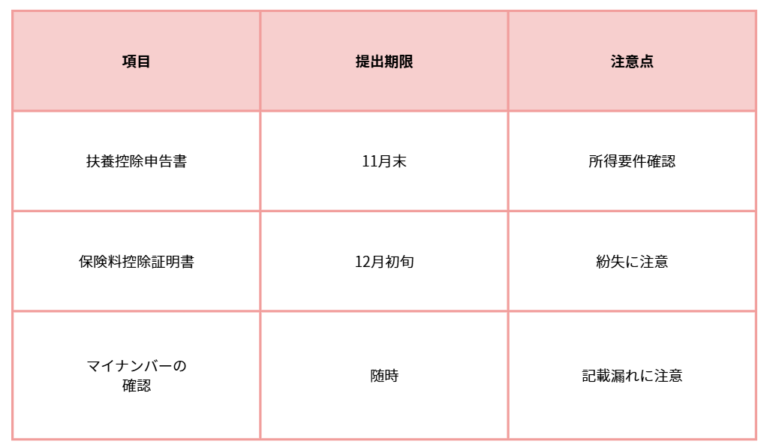

年末調整を行うにあたり、注意する点がいくつかありますので、確認しておきましょう。

❶控除証明書の提出漏れ

生命保険料控除証明書や、地震保険料控除証明書などは提出が必須です。

❷扶養控除の誤り

年齢、所得要件をしっかりと確認するようにしましょう。

❸住所変更や氏名変更

マイナンバーや住民票情報と内容が一致しているか入念に確認するようにしましょう。

5 年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告は、同じような手続きに思うかもしれませんが、実際は内容が異なります。

何がどの手続きにあたるのか、しっかりと把握するようにしましょう。

・年末調整:会社が代行、給与所得者向け

・確定申告:自分で申告、医療費控除や副業所得がある場合必須

おわりに

年末調整は「会社がやってくれるから安心♪」ではなく、自分で控除証明書や扶養情報を正しく提出することが重要です。

少しの確認で、税金の払いすぎを防ぎ、還付を受けられる可能性があります。

今年の年末調整は、ぜひこのコラムを参考に準備してみて下さい。

参考

年末調整のしかた(令和7年分)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm年末調整がよくわかるページ(よくある質問や手順)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

コメント