「児童手当」と聞くと、

子育て世帯にとっては身近な制度ですが、実はこれまですべての家庭に平等に届いていたわけではありません。

所得制限や年齢制限、多子世帯への配慮不足など、

制度にはいくつかの壁が存在していました。

2024年10月からの法改正は、こうした課題を大きく見直すものであり、単なる手当の増額ではなく、社会全体で子どもを育てるという価値観の転換を象徴するものです。

今回は、改正された児童手当のポイントをわかりやすく整理しながら、

誰が対象で、いくらもらえるのか?

という実務的な視点も交えて解説していきます。

制度の全体像を知ることで、子育て世代はもちろん、

これから子どもを持つかもしれないひとや、社会全体にとっても大切な共通認識が見えてくるはずです。

では、さっそく始めていきたいと思います。

目次

1 なぜ今、児童手当が見直されたのか?

日本の少子化は、もはや静かな危機ではなく社会構造を揺るがす課題となっています。

2022年の出生数は77万人と、ピーク時の約1/3にまで減少。人口減少による労働力不足や社会保険制度の持続可能性が問われる中、政府は「こども未来戦略」の一環として、児童手当制度の大幅な拡充に踏み切りました。

この改正は、単なる家計支援ではなく、

子どもを社会全体で育てる

という理念のもと、制度の根本的な再設計ともいえる内容です。

特に、所得制限の撤廃は、

これまで対象外だった高所得世帯にも支援の手が届くようになり、

子育て支援の裾野が大きく広がりました。

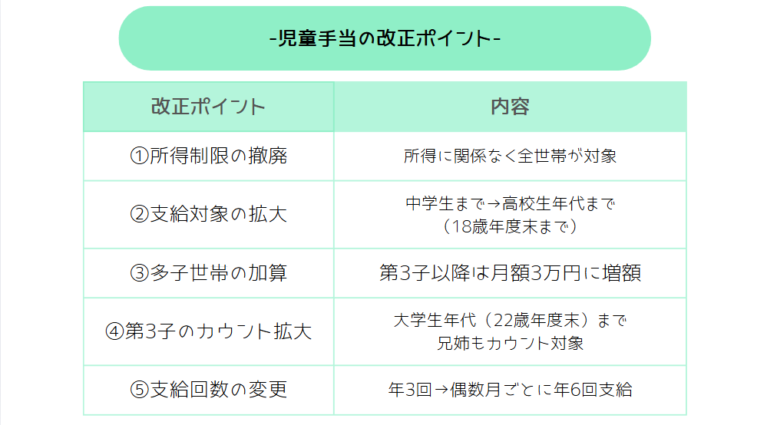

2 改正の5つのポイントを図で整理

今回の改正のポイントは以下の通りです。

これにより、制度の公平性と利便性が大きく向上しました。

特に、多子世帯への加算は、

子どもが多い家庭ほど経済的負担が大きいという現実に寄り添った施策です。

3 どんなひとが対象?支給条件を詳しくチェック

改正後の児童手当の支給対象者は下記のとおりです。

支給対象者

✔0歳~18歳の年度末までの児童を養育している保護者

✔所得制限なし(2024年10月以降)

✔公務員の場合は勤務先に申請

これまで「年収が高いから対象外」としていた家庭も、

今回の改正で支給対象になりました。

特に、共働き世帯や自営業者など、

収入が安定していても子育てにかかる費用が重くのしかかる家庭にとっては、大きな支援となります。

支給額(月額)

| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |

| 0~2歳 | 15,000円 | 30,000円 |

| 3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |

※「第3子以降」のカウントには、22歳年度末までの兄姉も含まれる場合があります。これは、大学生年代の子どもも家計に影響を与えるという現実を反映した改正です。

4 申請しないと受け取れない?注意点まとめ

児童手当は自動的には支給されません。

以下の点に注意しましょう。

・2025年3月31日までに申請すれば、2024年10月分からさかのぼっての需給が可能

・所得超過で以前は対象外だった方も、再申請が必要

・高校生のみを養育している世帯も、新たに対象となるため申請が必要

・申請が遅れると、さかのぼっての支給は不可。申請月の翌月分からの支給になります。

また、申請にはマイナンバーカードや健康保険証、児童手当用所得証明書などの書類が必要になる場合があります。

詳細は市区町村の窓口で確認しましょう。

5 確認・申請はどこから?

申請はお住いの市区町村で行います。

以下の公的情報を参考にしてください。

□政府広報オンライン:児童手当拡充特集ページ

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/jidoteate/

□こども家庭庁:児童手当制度のご案内https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/

申請は原則として「認定請求書」の提出が必要です。

公務員の場合は、勤務先での申請となるため、

所属機関の担当部署に確認を。

おわりに 児童手当は「子どもがいる家庭」だけの話じゃない

児童手当の改正は、子育て世帯だけでなく、

社会全体にとって重要なメッセージです。

「子どもを育てることは、社会の未来を育てること」

この制度を知ることは、

直接の対象者でなくても、子育て支援の輪に加わる第一歩です。

少子化という国難に立ち向かうためには、

制度の充実だけでなく、社会全体の理解と協力が不可欠です。

児童手当の拡充は、そのきっかけになるかもしれませんね。

コメント